Desde el inicio de la actual crisis, es innegable que la popularidad de la Unión Europea (UE) entre los ciudadanos de nuestro país ha empeorado[1]. Sin embargo, gracias a la infatigable labor de medios de comunicación, políticos y empresas, se sigue manteniendo un sesgo marcadamente favorable a esta institución en el seno de ese imaginario colectivo al que llamamos opinión pública. De ahí que España continúe siendo, aunque cada vez en menor medida, uno de los miembros más entusiastas de la UE.

De hecho, en nuestra lengua se suele llamar “europeísta” a quien se muestra a favor de la Unión, un término cuyas connotaciones positivas se aprovechan de una burda y deliberada confusión entre Europa y la UE, como si ambas fueran una y la misma cosa. Por el contrario, a quien se atreve a criticar a esta institución, por muy superficialmente que lo haga, inmediatamente se lo tacha de “euroescéptico”, como si no creyera ni en la Unión ni en Europa, como si su crítica sólo fuera destructiva y, por supuesto, como si su posicionamiento fuera radical y extremo, independientemente de que se pronuncie desde la derecha xenófoba, la izquierda anticapitalista o el simple sentido común.

En mi opinión, si quienes critican a la Unión Europea son “euroescépticos”, entonces aquellos que la apoyan deberían llamarse “eurocrédulos”. Y no sólo por simetría semántica, sino por ayudar a desterrar los múltiples fetiches que rodean a una organización que, lejos de ser benéfico guardián de las esencias europeas, es uno de sus principales enemigos.

Centrémonos en el caso español para comprobar estas afirmaciones. En principio, la pertenencia de España a la UE siempre ha sido saludada por los partidos dominantes y los medios mayoritarios como un sueño hecho realidad, como la culminación del legítimo deseo de democracia, paz y prosperidad que el franquismo había negado a este país durante décadas de aislamiento anacrónico y forzado. Según esta percepción, gracias a la incorporación de 1986, España habría conseguido la modernización de su economía y su inserción plena en los mercados europeos, la expansión y mejora de sus infraestructuras y, por fin, la definitiva confirmación de la democracia en el marco del capitalismo. Y todo ello, gracias a la generosidad de nuestros vecinos, que no sólo nos han mostrado el camino hacia la normalización legislativa, política y social, sino que se comprometieron desde el principio con el desarrollo de nuestro país a través de un descomunal flujo de fondos solidarios.

La economía española ha sido condenada básicamente a ser destino turístico, proveedor agropecuario y pesquero limitado y taller de producción de automóviles para la exportación, todo ello convenientemente nutrido con capital extranjero

Lamentablemente, esta versión oficial de la historia es parcial e incompleta. En primer lugar, hay que tener muy en cuenta el papel periférico que la UE ha pretendido dar siempre a España dentro de la estructura productiva del sistema capitalista europeo. La economía española ha sido condenada básicamente a ser destino turístico, proveedor agropecuario y pesquero limitado y taller de producción de automóviles para la exportación, todo ello convenientemente nutrido con capital extranjero. Para ello, el proceso de transformación de España se produjo a costa de una traumática abolición de la protección comercial en los años sesenta y setenta[2] y de un dramático y generalizado desmantelamiento industrial conocido con el infausto nombre de “reconversiones”. Este proceso acabó en los primeros ochenta de raíz con sectores enteros, como los altos hornos, la construcción naval, la minería, la producción de electrodomésticos, y la confección de textil y calzado, entre otros. Esto empobreció enormemente a regiones enteras, aumentando la ya grave desigualdad territorial, y desindustrializó el país a marchas forzadas. Si bien es evidente que esta dinámica no fue exclusiva de España ni de Europa, sino que se dio en buena parte de los países centrales, lo cierto es que la incorporación a la UE sirvió como dinamizador de ese proceso de destrucción industrial y como agravante de la dependencia de la economía del país respecto al exterior.

Esta estrategia ha generado múltiples problemas que han devenido estructurales. Entre ellos, destaca la dificultad para conseguir ritmos competitivos de crecimiento de la productividad, algo directamente relacionado con la naturaleza de la especialización de la economía y no, como tantas veces se argumenta, con problemas formativos o de hábitos laborales de la fuerza de trabajo. Esta situación explica en gran medida el elevado paro crónico que ha caracterizado la economía española y que, no obstante, resulta funcional para mantener tasas de incremento de los salarios suficientemente reducidas como para compensar la debilidad de la productividad y, así, permitir que los costes laborales unitarios sigan una senda relativamente asumible por el capital[3]. Sin embargo, el desempleo no suele ser un fenómeno aislado, sino que casi siempre viene acompañado de una gran precariedad en el trabajo, algo que, en el caso de España, ha sido y sigue siendo especialmente grave, tanto en términos de temporalidad como en porcentaje de contratos a tiempo parcial[4]. La participación en el proceso de desregulación mercantil y financiero que da carta de naturaleza a la UE no solamente no ha servido para atajar esta tendencia de degradación del mercado laboral, sino que ha sido un catalizador de primer orden en su degeneración.

Evidentemente, la deficiente especialización e inserción de la economía española en el mercado europeo tuvo consecuencias en la balanza de pagos. El saldo comercial no dejó de empeorar con la entrada en la UE y, de hecho experimentó una caída abismal a partir de 1997 hasta alcanzar su peor dato histórico justamente diez años después, momento a partir del cual comenzó una rápida mejora debida fundamentalmente a la caída de las importaciones causada por el hundimiento del consumo interno y la disminución del precio del petróleo. Por el contrario, el saldo de servicios continuó la senda positiva iniciada en los años sesenta gracias al incontestable (y afortunado) éxito del turismo, nuestra especialidad.

Por otro lado, y como fácilmente se puede deducir, la inconsciente incorporación de España a la Unión Económica y Monetaria (UEM) no ha sido sino la continuación de esta misma estrategia a través de otra vía[5]. En efecto, la abolición de la fluctuación de los tipos de cambio como mecanismo de compensación y reequilibrio en situaciones de déficit comercial crónico ha hecho que la economía española se haya visto sometida a enormes presiones deflacionistas internas en forma de represión sobre los salarios como única salida para poder mantener unas mínimas cotas de competitividad. Además, la relativa fortaleza de la moneda común en el marco de la desregulación total del movimiento de capitales, unido al fenómeno inducido de la burbuja inmobiliaria, atrajo enormes flujos crediticios del extranjero, especialmente de bancos franceses y alemanes, que alimentaron estos episodios de euforia financiera. El resultado ha sido catastrófico tanto en términos de crecimiento y paro como, a posteriori, para las cuentas públicas, hasta el punto de que España ha sido directamente intervenida por la troika[6] en términos esencialmente similares, aunque cuantitativamente menos graves, a los de países como Grecia, Irlanda, Portugal o Chipre.

Problemas de la política económica

Los problemas de política económica no se limitan, sin embargo, a la pérdida de soberanía monetaria y cambiaria, como suele indicarse, sino que afectan enormemente a la política fiscal, social y de empleo (y a la industrial, si la hubiera). Por un lado, la gestión tributaria ha estado sometida a los principios neoliberales vigentes en el seno de la UE desde antes de la incorporación en 1986, como muestra la asimilación del IVA en 1985 o las caídas continuas del tipo nominal y efectivo del Impuesto de Sociedades. El resultado ha sido una reducción de la progresividad en paralelo a un aumento de la recaudación por tributación indirecta. Del mismo modo, desde Bruselas, Frankfurt y Washington siguen llegando reiteradas órdenes obligando al gobierno de turno a recortar el salario indirecto y diferido en todas sus formas, ya sea en pensiones de jubilación, prestaciones por desempleo o servicios públicos. Asimismo, la legislación laboral ha sufrido continuas regresiones y los sindicatos, lejos de poder aumentar su fortaleza o consolidar su papel como agente social, se han visto debilitados hasta extremos preocupantes.

Si identificamos el viejo continente con la región del mundo en el que las conquistas obreras han llegado más lejos, donde los derechos laborales, sociales y humanos han echado raíces más profundas, entonces no podemos evitar concluir que la UE no es Europa, sino lo contrario de Europa

A pesar de todas estas evidencias, los partidarios de la pertenencia de España a la UE siempre suelen enarbolar en su defensa los extraordinarios beneficios que la “solidaridad” europea ha traído a nuestro país en forma de fondos de convergencia, tanto estructurales como, sobre todo, de cohesión. En efecto, es innegable que España ha sido beneficiaria neta en su relación financiera con la UE gracias al multimillonario flujo de transferencias recibidas. Sin embargo, las cifras analizadas con algo más de detalle no parecen tan decisivas como suele darse a entender. En total, según los datos de la balanza de pagos publicados por el Banco de España, nuestro país ha recibido del presupuesto comunitario unos 95.000 millones de euros más de lo que ha aportado a lo largo de los treinta años de pertenencia a la UE. La cifra es la más elevada de toda la Unión en términos absolutos, desde luego, pero no en términos relativos: Irlanda, Grecia y Portugal han obtenido fondos netos equivalentes a un porcentaje mayor de sus respectivos PIB. Además, si consideramos este montante total con más detalle, comprobaremos que raramente ha supuesto más de un 1% del PIB de cada año y que, de hecho, la media anual hasta 2015 ha sido del 0,44%. Aunque el juicio dependerá de la percepción de cada cual, no da la impresión que esta cuantía, similar al PIB conjunto de Ceuta y Melilla, haya sido tan determinante como para constituir el motor del despegue de la economía española ni tampoco como para justificar la sumisión a los preceptos de la UE.

También es importante añadir que la mayor parte de estos fondos se han dedicado a infraestructuras de ciertos medios de transporte no siempre idóneas para un desarrollo económico equilibrado y sostenible, así como a determinadas ayudas a la agricultura, en cuyo caso han ido a parar mayoritariamente a las grandes explotaciones y no a los pequeños productores.

¿Y qué hay de la tan cacareada “convergencia”? La teoría ortodoxa supone que una de las principales virtudes de los procesos de integración es la tendencia a la equiparación de los ingresos medias de los países participantes. En el caso de España, de hecho, siempre se ha dicho que esta cuestión es una de las más clamorosas evidencias de los beneficios derivados de la pertenencia a la UE. Sin duda, es cierto que, desde 1986, ha habido una cierta aproximación del PIB per cápita español a la media de la UE y de la UEM. Sin embargo, si nos fijamos en los países realmente comparables de nuestro entorno (UE-15 y UEM-12) y si contemplamos las cifras con perspectiva histórica (desde los años setenta, al menos), entonces la situación no parece tan idílica. De hecho, el PIB real per cápita de España en 2015 alcanzó el 75% del promedio de la UE-15 y el 77% del de la UEM-12, cifras exactamente iguales que las de hace cuarenta años[7]. A la luz de este dato, la convergencia ni está, ni se la espera.

Como conclusión, diremos que, aunque nos hemos limitado al caso español, lo cierto es que el deterioro de la idea de la UE es generalizado, no sólo entre los países tradicionalmente más reacios a asumir sus postulados, como el Reino Unido o Dinamarca, sino también entre los más “eurocrédulos”, como España. La razón está en que las características reales del proyecto europeo se han hecho mucho más evidentes a raíz de la crisis.

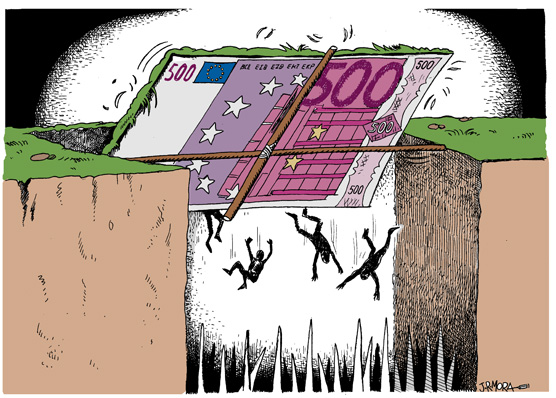

En primer lugar, es difícil negar que la UE sea un proyecto dirigido fundamentalmente por el capital en favor del capital. Todos los elementos clave del proyecto, como la desregulación, el mercado común, los acuerdos comerciales o la moneda única, están diseñados para favorecer la explotación, la rentabilidad, la valorización y la acumulación, así como la centralización y concentración del capital europeo y su competitividad exterior. Como consecuencia, la UE no responde a las necesidades de la clase trabajadora, puesto que su utilidad para el capital exige una estrategia de ajuste salarial permanente, tolerancia con el paro y creciente precariedad laboral[8]. Coherentemente con esta postura, la UE se posiciona claramente contra la soberanía de los Estados, ya que la lucha del movimiento obrero ha materializado sus conquistas en forma de derechos sociales y laborales dentro del marco estatal y bajo su amparo legislativo gracias a la democracia liberal representativa y al imperio de la ley, estructuras que, aunque limitadas, han permitido avances en este sentido.

El resultado de este proceso es evidente: si identificamos el viejo continente con la región del mundo en el que las conquistas obreras han llegado más lejos, donde los derechos laborales, sociales y humanos han echado raíces más profundas, entonces no podemos evitar concluir que la UE no es Europa, sino lo contrario de Europa. Lamentablemente, aunque son muchas las voces que piden su remodelación, lo cierto es que, por su propia naturaleza, su origen y sus servidumbres, por su inercia y por la fuente de su poder, la actual Unión Europea –que es la única realmente existente– no admite revisiones ni es reformable. Así, quienes creemos en la necesaria unión de los pueblos de Europa y del mundo para luchar por un futuro mejor vemos en la UE una institución que debe ser impugnada en su totalidad en favor de un proceso alternativo que, como tal, resulta incompatible con el actual. Un proceso que, a fuerza de democrático, no podrá dejar de ser radical.

[1] Según el Eurobarómetro, las personas que en nuestro país consideran la pertenencia a la UE como un elemento netamente positivo han pasado de representar el 68% de la población en 2007 al 58% en 2015.

[2] Este desmantelamiento del proteccionismo se iniciaba ya con el Plan de Estabilización de 1959 y continuó avanzando con el Acuerdo Preferencial de 1970 hasta la incorporación definitiva en la UE en 1986.

[3] Recordemos que los costes laborales unitarios se miden a través del cociente del salario medio entre la productividad. Para lograr su contención, clave en la búsqueda de la competitividad exterior, hay dos vías complementarias: aumentar el denominador y disminuir el numerador. Lamentablemente, en el caso de España, la segunda vía ha sido la norma.

[4] Según Eurostat, la tasa de temporalidad española alcanzó su máximo en 2006, justo antes de la crisis, momento en el que superaba a la media de la UE en casi veinte puntos porcentuales. Actualmente, esta cifra se ha reducido debido a la disminución de las renovaciones y la escasez de contratos nuevos, aunque sigue duplicando la media europea. En relación a los empleos con jornada a tiempo parcial, España mantiene cifras inferiores a las del resto del mercado común, aunque no ha dejado de crecer desde la entrada en la UE hasta triplicar en la actualidad el porcentaje existente en aquel momento.

[5] Para más detalles sobre esta cuestión, puede verse: Del Rosal, Mario; Murillo, Javier (2015). “Acumulación y crisis en la zona euro”. En Mateo, J.P. Capitalismo en recesión. La crisis en el centro y la periferia de la economía mundial. Maia.

[6] Se ha dado en llamar troika al triunvirato institucional formado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, un grupo cuya misión fundamental hasta la fecha ha sido imponer en el continente europeo las políticas de ajuste salarial que durante décadas pasadas fueron implantadas en América Latina, África y el sudeste asíatico.

[7] En efecto, el PIB real per cápita de España en 1975 representaba el 77,15% y el 76,97% del promedio de los países que formarían la UE-15 y la UEM-12, respectivamente. Datos extraídos de AMECO.

[8] Como afirma Miren Etxezarreta: “No es que la UE funcione mal cuando perjudica al bienestar de la población, por el contrario, es que tiene que funcionar así para que los intereses del capital salgan favorecidos” (Etxezarreta, Miren (2002). “Una panorámica crítica de la Unión Europea. Un texto de divulgación”. Nómadas, 6).